舒兰境内的驿站

清朝年间,吉林乌拉北去伯都讷(今扶余市)的驿路,从吉林哈什驿站出发经金珠鄂佛罗驿站,第三站就是法特哈边门驿站。《舒兰县志》记载:“1727年,因金珠驿站与法特哈驿站间距较远,所以在位于舒兰境内舒兰河的东岸又增设了舒兰河驿站(溪河镇舒兰站村)。”在舒兰境内南起艾屯北至荒山嘴全长仅45 千米的驿路,却有两个驿站,这两个驿站隶属吉林将军府,它们是舒兰域内晚于法特哈边门的行政单位。

这两个驿站早期都没有翔实的史料记载,只有1910 年10 月,记载了法特哈驿站、舒兰河驿站均设笔帖式(站官)1 人,领催委(副站官)1 人,驿丁(驿站的工作人员)30 人,马30 匹、牛30 头。

这两个驿站都筑有门楼,上书站名匾额。法特哈驿站,正青瓦房三间为办事机关、青瓦房库房五间、草厢房三间,在站外有正青瓦房三间(1985 年尚存),马厩数间。舒兰河驿站,正青瓦房三间为办事机关、十二间青瓦库房、马厩五间。

清朝为满族做事的其他民族的人都称为旗人。

驿丁当然是旗人,旗人也分为三六九等,边台、驿站、网户三项旗人为“下下等”旗人。他们系清初三藩降卒,他们分布边台守边挑壕、驿站传递文书、网户捕牲罗雉。对驿丁及其后代有“三不准”的规定:一不准当官;二不准参加科举考、不许经商;三不准离开驿站百里、越百里者即为“叛逃”,违者犯杀头罪。对于驿丁的婚姻和活动范围都有严格的规定:只能在五十里以内订婚娶亲,由于政府的规定和驿丁自身因素,有的驿丁终身未娶,孤苦伶仃最终客死他乡,成为统治者的牺牲品。其家属也被严格控制在方圆8 里地之内活动,驿丁被画地为牢,人身自由受到限制,永无出头之日,驿丁就是在这种非人待遇下为清政府卖命。

驿丁每天不分昼夜上岗值班,始终处于紧张的工作状态。驿站必须时时备快马多匹于墙外,当传递信使飞马而来时,他便吹号呼叫,值班驿丁听到号声,立即解下备用的驿马,等待信使一到扶他下马。一般文报由本站驿丁继续骑本站的备用驿马送往下站,信使遇驿站休息,这种是换人换马的慢报。加急文报在封筒上插有野鸡翎(鸡毛信),发现封筒上插有野鸡翎,值班驿丁把到站的信使扶下马,然后再把信使扶上本站的备用驿马,在马上信使把值班驿丁递上的酒一饮而尽,再把递上的馒头、鸡蛋往怀里一揣就打马继续赶路,以最快的速度日夜兼程,直送到目的地为止。这就常说的换马不换人的快报。

舒兰境内的法特哈驿站旧址

驿丁不分昼夜地工作,其待遇还不如牛马,《吉林通志》载:“每匹马的草豆银一年18 两,每头牛的草豆银一年12两,而每个驿丁一年的俸饷不足0.16 两。”驿丁得到寥寥无几的报酬,还不拨给他们口粮,只是按人头拨给荒地,驿站的牛就是驿丁用于开荒用的,每个驿丁负担耕地有7 垧之多,他们在做好本职工作的同时,还经营这么多的土地,驿丁劳作的艰苦是不言而喻。清朝政府一直采取这种“以站养站”的方法,来维持驿站的正常运转。

在设驿站200 年后的1878 年,清政府才准许驿丁三代后人参加科考。宣统元年(1909),废除驿站设立文报局,驿丁才彻底摆脱了清政府对驿丁制定的“三不准”,恢复正常百姓人的生活。

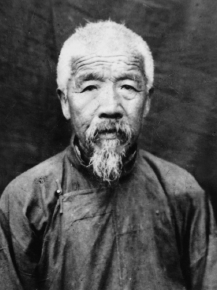

今天,法特驿站的驿丁后代只有赵家一户,舒兰站村有李、赵、王三户是当年驿丁的后代,他们都说不清楚前辈的具体史实。法特哈驿站史料有记载为:光绪十八年(1892)笔帖式恒林,领催委张廷海;光绪二十八年(1902)笔帖式博崇闻。我们走近法特哈门驿站,见识最后那一位站官博崇闻(赵文博)。史料对他的记载是:光绪二十九年(1903)他任法特哈驿站站官,任期间从政清廉,主持公道,他是舒兰县议员、法特一带的开明士绅,在法特民众有很高的声誉,用他在社会上的大影响力,继续在民间做公益事业,参与重大的社会活动,积极倡导民众教育,后被推选为法特哈门小学校校董。舒兰河驿站有记载:1902 年笔帖式富良阿。王兴是废除驿站前的马巡长,负责驿站马牛的饲养和支配使用权。他的孙子志愿军老兵王国禄至今保留其爷爷的照片,这可能是我们今天唯一能够见到当年驿丁的“身影”吧?宣统元年(1909),舒兰境内的两个驿站改文报局(邮政局前身)。《舒兰县志》记载:“县实业局于宣统三年(1911)十二月,向吉林府呈报:邮电驿站马匹、人数、铺户、司兵若干填表统计。法特哈门:有文报长1 人、书记生3 人、马差6 人、步差3 人、伙夫1 人、更夫1 人,瓦正房3 间、草厢房3 间、瓦仓房9间。舒兰河站:有文报长1 人、书记生3 人、马差6人、步差5 人、夫役3 人,瓦正房3 间、瓦仓房7 间、马棚3 间。”后来道路和交通工具的改善,随着人们的交往需要,舒兰的商会和私人商号设有邮差,驿站的功能削弱被陆续撤销。驿站完成了它的历史使命,彻底退出历史的舞台。

舒兰河驿站最后的马巡长王兴

舒兰的两个驿站虽然退出历史的舞台,但是它对舒兰社会和经济发展的促进作用其功不可没。驿站逐步形成为村落,村落的形成对当地的开发和经济的发展起到了巨大的作用。现在东北的许多乡村,甚至是城镇都是由原来的驿站发展起来的。法特哈驿站发展为今天的法特镇就是其中一例。

舒兰河驿站,至今还是个自然村,然而它有更幸运的一面,舒兰河站的站名“舒兰”二字竟然成了舒兰的县名。宣统元年(1909)四月,东北其他地区的官员和吉林的地方大吏奏请设县。对此《舒兰县志》记载:“吉省壤地辽阔,治理难周,拟更划其东北各屯,设一县缺,治舒兰站,名曰舒兰县。”宣统二年(1910)一月四日,吉林府派员在今溪河乡舒兰站成立设治局,之后吉林巡抚陈昭常奏请添设舒兰县,朱批“准予设民官治理。”宣统二年(1910)四月二十七日,舒兰正式建县,“舒兰”二字定为舒兰县的县名。

1992 年10 月8 日,经国务院批准,舒兰县正式撤县设市。于是,舒兰这个普通的驿站名成为了今天一个市的名字。

驿路上黄尘已散尽,驿站在视野中淡去。驿站留存的遗址、文物也不多,当年大多数的驿站所在地已经发展成为今天的乡镇、也有的发展成县、市。舒兰站还是一个普通的自然村,当年它与舒兰县县城擦肩而过,可是它的名字却成了县名和而后的市名。

这就是先有舒兰驿站,后有舒兰县,再成为今天的舒兰市。只用驿站的站名作为市名的寥寥无几,舒兰就是其中之一。

(作者:陈友义,舒兰市退休教师)__